Nulldurchgangsdetektor

Ein Nulldurchgangsdetektor soll den Moment erkennen, an dem die Spannung an einer Phase der Netzspannung ihre Polarität wechselt (bzw. gerade etwa 0 V beträgt). Dies kann nützlich sein, um einen Triac zur geeigneten Zeit zu zünden oder auch nur um eine Zeitbasis mit der Genauigkeit der Netzfrequenz zu erhalten.

In den meisten Fällen besteht ein Nulldurchgangs-Detektor aus einem Widerstand und einem Optokoppler.

Um ein verwertbares Signal zu erhalten, muss der Strom im Bereich von einigen mA liegen und bewirkt eine Verlustleistung im einstelligen Watt-Bereich, mit großvolumigen Widerständen und einer entsprechenden Verlustwärme. Der Nulldurchgang wird damit auch nur ungefähr erkannt (wenn nötig kann dies evtl. durch Software teilweise korrigiert werden). Hier nun eine Schaltung, die das effektiver und genauer macht.

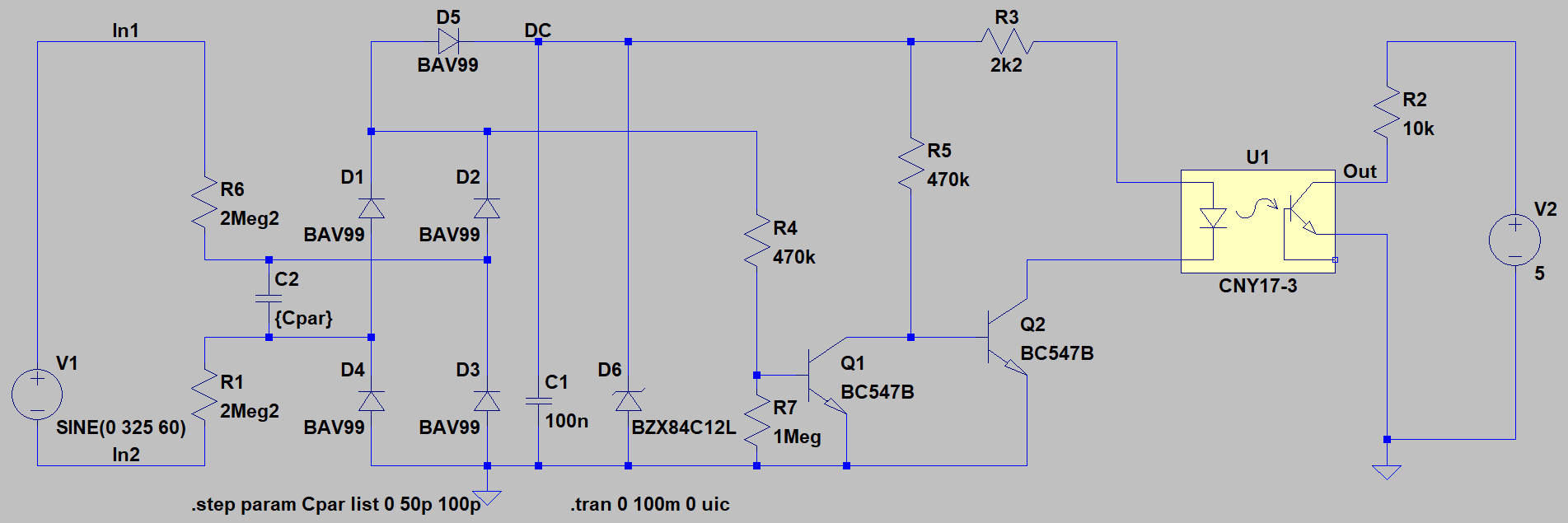

Zum Download der Schaltung.

Zum Download der Schaltung.

Die beiden 2,2 MΩ-Widerstände kommen mit etwa 12 mW aus (zusammen, jeder einzelne nur 6 mW!).

Sie laden den 100 nF-Siebkondensator

, der aber ausreicht um beim Nulldurchgang einen kurzen Impuls über den Optokoppler zu übertragen. Mit der fallenden Flanke weiß ihr Mikrocontroller, jetzt is' Null!

Offensichtlich ist die Schaltung deutlich aufwändiger als ein einfacher Vorwiderstand plus einer Schutzdiode, doch da wir hier vielleicht von einem 2 W-Widerstand reden und alle Bauteile hier SMD sind, relativiert sich der Flächenverbrauch. Eine BAV99 enthält zwei Dioden, so dass wir nicht vier sondern nur zwei davon brauchen, etc...

Die Energie-Einsparung ist jedenfalls beachtlich!

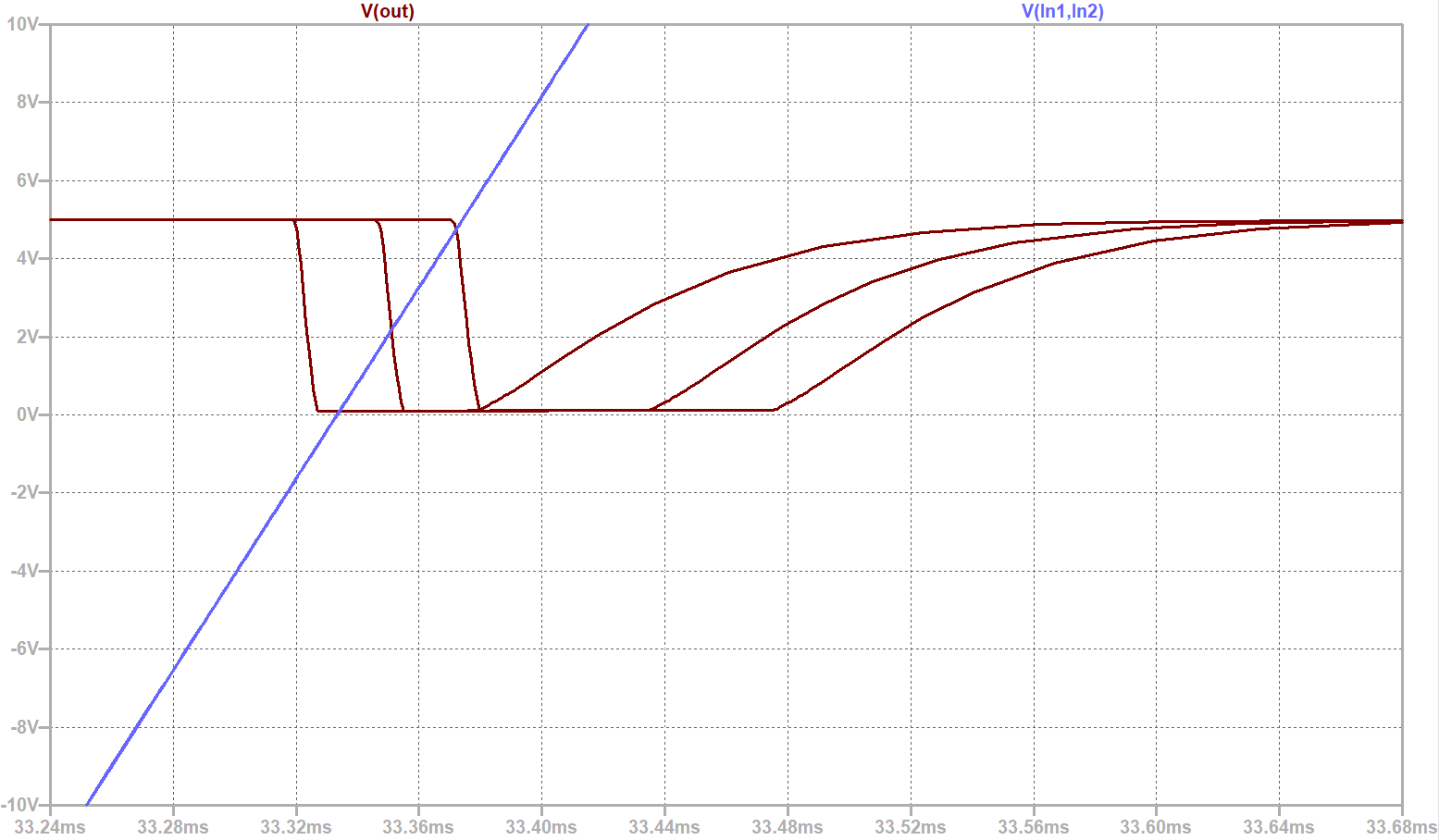

Durch den extrem hohen Widerstand können parasitäre Kapazitäten selbst von 100 pF (Cpar im Schaltplan, im Diagramm sehen sie 0 pF, 50 pF und 100 pF) das Ergebnis beeinflussen aber wir liegen immer noch besser als die Schaltung mit Optokoppler und Widerstand.

Durch den extrem hohen Widerstand können parasitäre Kapazitäten selbst von 100 pF (Cpar im Schaltplan, im Diagramm sehen sie 0 pF, 50 pF und 100 pF) das Ergebnis beeinflussen aber wir liegen immer noch besser als die Schaltung mit Optokoppler und Widerstand.

Der ZVD-Impuls (maßgeblich ist die negative Flanke) kommt immer noch im Bereich von 0±5 V (bei 650 V VSS), also sehr nahe am Nulldurchgang, besser als 1° in der Phase.

In der realen Schaltung werden Sie wahrscheinlich sogar 10 oder 50 pF hinzufügen um bessere EMI-Performance zu erreichen.

Beachten Sie die Spannungsfestigkeit der Widerstände! Je nach Bauform müssen Sie diese durch eine Reihenschaltung von mehreren kleineren Werten ersetzen! Bei bedrahteten 0207 reichen sie, bei 1206 wird's knapp, bei 0603 müsste man mindestens 6 × 680 kΩ in Reihe schalten! Werfen Sie im Zweifelsfalle einen Blick ins Datenblatt des Herstellers.

Beachten Sie zusätzlich auch Surges und Transienten, die Sie aufgrund aktueller EMV-Normen, je nach Ihren Einsatzbedingungen, abkönnen müssen.

In der Simulation hält ein Widerstand alles aus, in der Realität müssen Sie auf das Datenblatt zurückgreifen, ihn evtl. durch eine Reihenschaltung mehrerer kleinerer Widerstände ersetzen und auch die Abstände im Layout entsprechend dimensionieren, damit es hier keine Überschläge geben kann.

Passen Sie auf, wo Sie hinfassen, benutzen Sie einen Trenntrafo für Versuche an der Schaltung, wir arbeiten hier mit Netzspannung!

Dies ist nur eine Simulation. Ich habe diese Schaltung nie in der Realität aufgebaut. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung.