Kurzschlussfester Relais-Treiber

Normalerweise verwendet man zur Ansteuerung eines Relais einfach einen NPN-Transistor (oder einen N-Kanal MOSFET) der über eine Zenerdiode oder einer Freilaufdiode nach VCC gegen die Selbstinduktionsspannung des Relais geschützt ist. Das funktioniert auch in 99% aller Fälle problemlos und zuverlässig. Im Fall eines Fertigungsfehlers wird dieser bei der Prüfung erkannt und artet schlimmstenfalls in einem Austausch des durchgebrannten Transistors aus.

Manchmal wird das Relais jedoch nicht auf meiner

Leiterplatte sitzen sondern über eine externe Leitung angeschlossen und es kann damit ein unbekanntes Relais nach Anwenderwunsch sein. Dabei kann es sowohl zu Kurzschlüssen als auch zu überhöhten Lasten kommen, die den Transistor zerstören könnten.

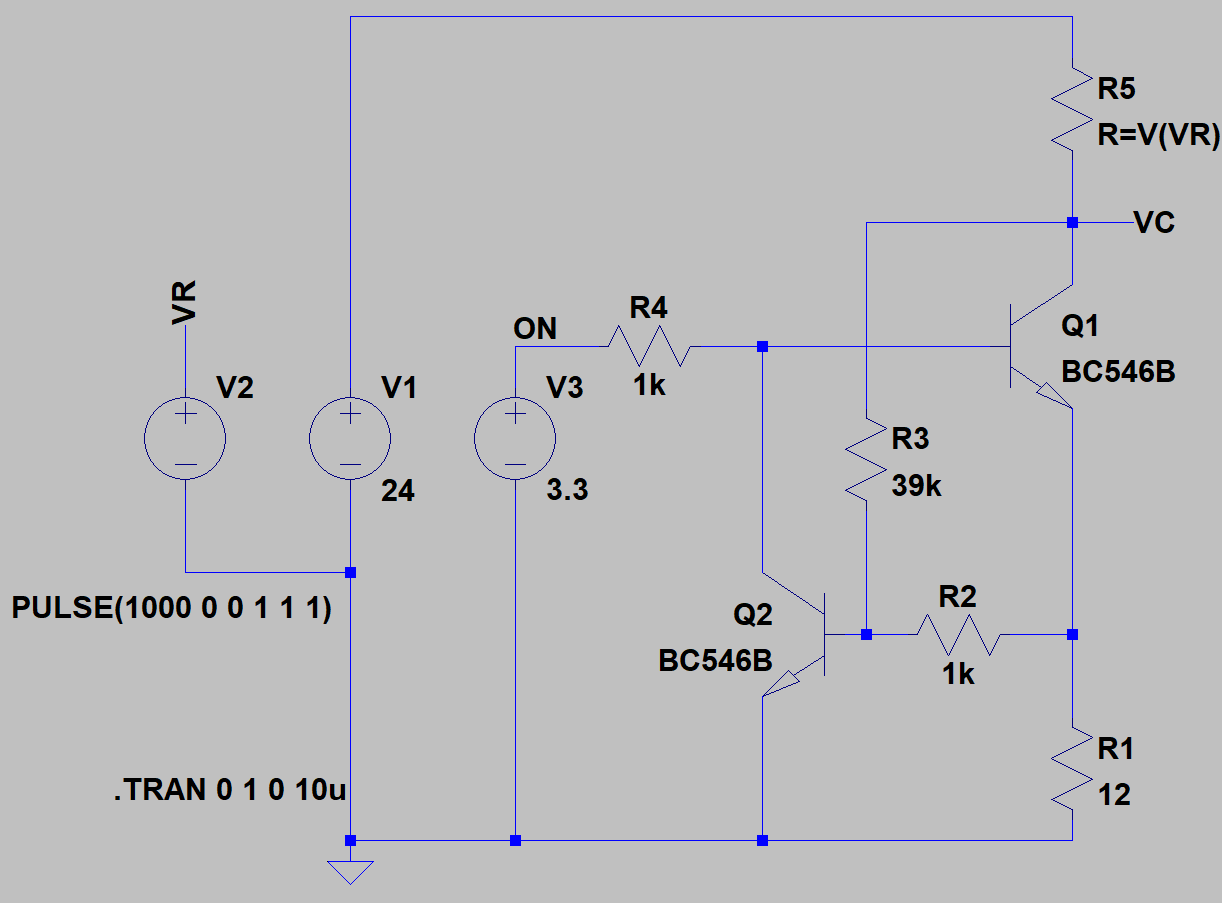

Ich habe darüber nachgedacht und bin bei einer Schaltung in Form einer Konstantstromquelle gelandet, deren Strom allerdings von der Kollektorspannung des Transistors abhängt. Mit steigender Kollektorspannung sinkt der gelieferte Strom und begrenzt damit die Verlustleistung. Ohne R3 hätten wir eine Konstantstromquelle (wobei R2 nicht nötig wäre), mit dieser Zusatzschaltung wird es zu einer Begrenzer-Schaltung.

Der zusätzliche Aufwand beschränkt sich auf einen weiteren Transistor und drei Widerständen. Ob er das Wert ist müssen Sie entscheiden.

Wie dimensioniert man nun diese Schaltung?

Im Folgenden gehe ich exemplarisch von 24 V Versorgung und entsprechend auch von einem 24 V-Relais aus.

- Der Spannungsteiler aus (R3+R5) und (R2+R1) spannt die Basis von Q2 vor. Diese Spannung muss so gewählt werden, dass Q2 (bei VON=0 V bzw. VC=24 V) noch sicher sperrt (also <600 mV). R5 ist hierbei als 0 Ω zu setzen (dem schlechtesten Fall, einem Kurzschluss).

- Die maximale Verlustleistung des Transistors darf in keinem Fall so hoch werden, dass seine maximale Sperrschichttemperatur überschritten wird, egal bei welcher Last, von ∞ bis 0 Ω, auch nach beliebig langer Zeit. Dies setzt ein unteres Limit für den Wert des Shunt-Widerstandes R1

Bei unserem BC546, mit 200 °C/W, muss die Verlustleistung unter 400 mW bleiben um seine Erwärmung unter 80 °C zu halten.

Dann erreicht die Sperrschicht-Temperatur an einem heißen Sommertag (~40 °C) bereits um die 120 °C, wenn die Schaltung in einem Gehäuse zusammen mit anderen Wärmeproduzierenden Bauteilen und einem begrenzten Wärmewiderstand zu Tamb sitzt, entsprechend mehr.

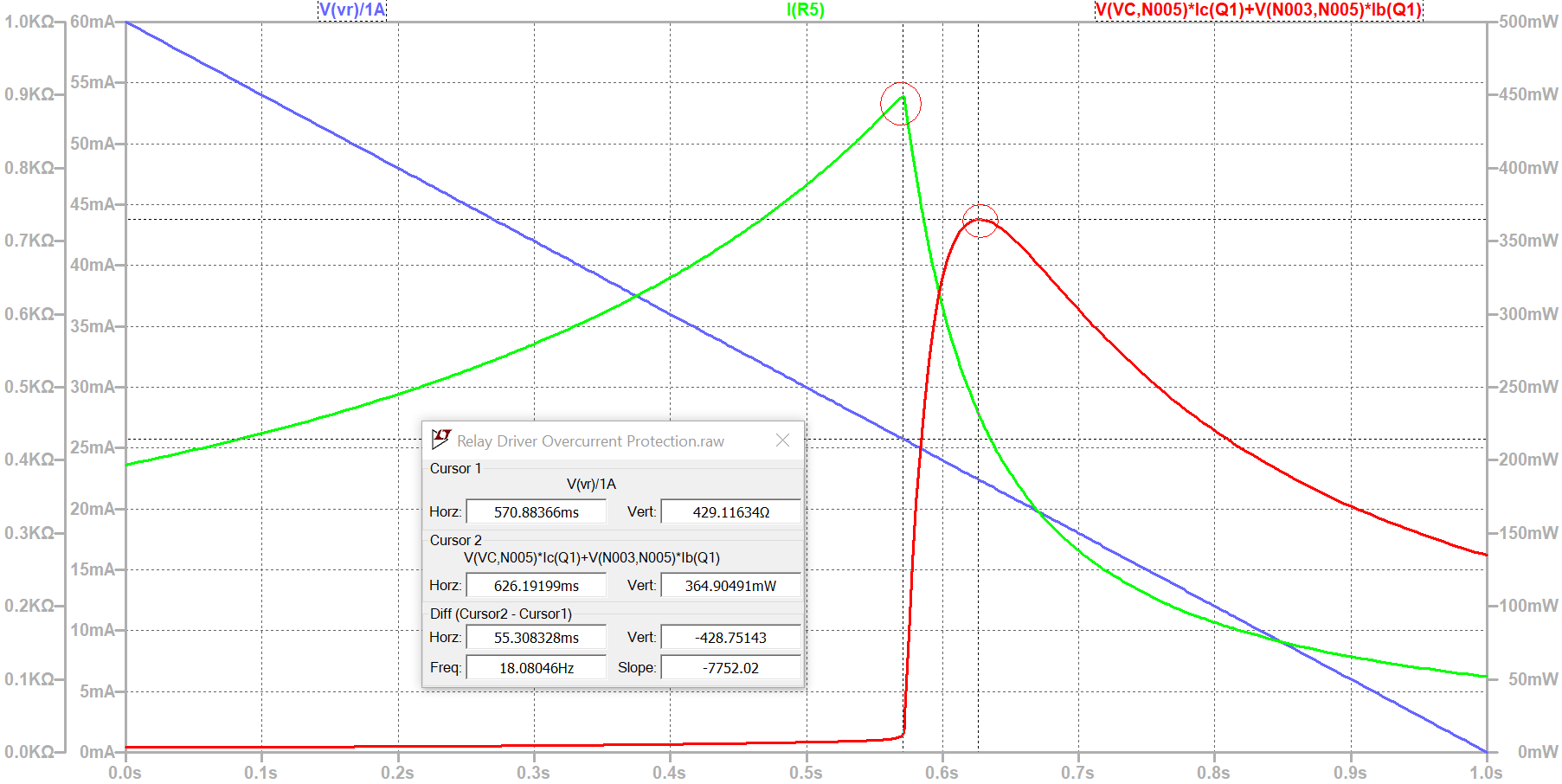

Grün: Spulenstrom

Rot: Verlustleistung von Q1

In dieser Simulation wird RLoad (R5) bei einer Versorgungsspannung von 24 V von 1000 Ω bis auf 0 Ω gesenkt. Man erkennt den Punkt, ab dem die Stromquelle zu regeln beginnt und den Strom durch das Relais begrenzt. Das ist auch der Punkt, ab dem das Relais nicht mehr zuverlässig geschaltet werden kann (Cursor 1, der linke rote Kreis, bei 430 Ω).

Der Punkt der maximalen Verlustleistung kommt etwas später und liegt hier bei 365 mW (Cursor 2, der rechte rote Kreis bei 626 ms). Der Transistor erwärmt sich hier bereits um etwa 73 °C, was selbst bei 55 °C Umgebungstemperatur aber noch deutlich unter der Grenze von 150 °C und damit auch in einem kuschelig warmen Elektronik-Gehäuse noch im sicheren Bereich liegt.

Ich habe hierbei einfach den Shunt-Widerstand (R1) schrittweise angepasst bis ich auf diese Grenze gestoßen bin. Jemand, der besser in Mathematik ist als ich, könnte das sicher auch formal lösen, aber in der Simulation geht das nach ein paar Iterationen auch für Dummies wie mich.

24 V-Relais können mit dieser Schaltung also bis herab zu 430 Ω geschaltet werden. In der Praxis würde man den Spulenwiderstand (Bauteiltoleranzen, Temperaturbeiwerte etc.) eher 10 oder 20 % höher ansetzen so dass der minimale zulässige Spulenwiderstand laut Handbuch bei 540 Ω liegen würde.

Mein Relais lag bei 700 Ω (relativ niedrig für ein 24 V-Relais), also trotzdem noch kein Problem.

Es sei angemerkt, dass der Punkt maximaler Verlustleistung durch Verkleinern von R3 herab gesetzt werden kann, aber irgendwann liefert die Schaltung überhaupt keinen Strom mehr! R3 sollte wohl wenigstens 20 % größer als dieser Grenzwert sein.

Anders ausgedrückt, R3 muss mindestens so groß sein, dass Q2 bei VC=V1 sicher noch nicht in die Regelung eingreift, d.h. VB von Q2 muss bei VC=V1 noch unter 600 mV liegen!

Somit haben wir nun eine Schaltung, die nicht kaputt geht, auch wenn eine unzulässige Last (einschließlich Kurzschluss) anliegt. Es kann sein, dass sie bei unzulässigen Lasten nicht wie erhofft funktioniert, aber sie geht nicht kaputt!

Natürlich ist weiterhin zusätzlich eine Freilaufdiode oder ein anderer Überspannungsschutz erforderlich um die Selbstinduktionsspannung beim Abschalten zu begrenzen!

Die Mehrkosten liegen im 10-Cent-Bereich und sollten in den meisten Fällen keine Rolle spielen. Zugegeben, es kostet ein bisschen Platinenfläche und der Entwickler der Schaltung muss ein bisschen länger darüber nachdenken...

Normalerweise würde ich an dieser Stelle auch noch warnen: achten Sie auf die SOA des Transistors. Vielleicht macht diese uns noch einen Strich durch die Rechnung. Aber ich habe weder im Datenblatt des BC546 noch bei einem vergleichbaren Kleinsignaltransistor Angaben über die SOA gefunden. Vielleicht spielt die tatsächlich keine Rolle? Nur ein Praxistest könnte da noch Sicherheit verschaffen.

Dies ist nur eine Simulation. Ich habe diese Schaltung nie in der Realität aufgebaut. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung.