Stromsparschaltung für Relais

Für ein normales monostabiles Relais reicht es aus, den geforderten Anzugsstrom zu liefern, eben bis es angezogen ist. Danach reicht ein Haltestrom, der deutlich niedriger ist (meist reichen 30..50 % des Anzugsstromes sicher aus).

Diesen kann man analog zur Verfügung stellen (was die Verlustleistung allerdings erhöhen würde), oder man bedient sich einer PWM.

Mit einem Microcontroller wäre das kein Problem, einfach das Relais an einen PWM-Ausgang und Sie können machen, was sie wollen. Aber auch bei einem diskret geschalteten Relais geht das... mit nur einem billigen IC, einem 4093 (vierfach NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger Eingängen)!

Damit kann man die Verlustleistung des Relais selbst bei einem symmetrischen Signal bis auf ein Viertel reduzieren, bei weiterer Reduzierung des Duty Cycles bis auf 30 % sogar bis auf ein Zehntel!

Hier nun eine Schaltung, die dies mit einem einzigen IC (einem 4093, plus ein paar Widerständen, zwei Kondensatoren und zwei Dioden) mit minimalen Kosten realisiert. Anzumerken bleibt, dass es ICs gibt (wie den DRV103), die dies mit deutlich kleinerer Leiterplattenfläche, allerdings auch zum zehnfachen Preis einfach lösen. Aber auch in der Verfügbarkeit ist das 4093 wahrscheinlich im Vorteil. Ein 4093 bekomme ich immer von irgendwo her, aber wenn beim DRV103 steht,

Hier nun eine Schaltung, die dies mit einem einzigen IC (einem 4093, plus ein paar Widerständen, zwei Kondensatoren und zwei Dioden) mit minimalen Kosten realisiert. Anzumerken bleibt, dass es ICs gibt (wie den DRV103), die dies mit deutlich kleinerer Leiterplattenfläche, allerdings auch zum zehnfachen Preis einfach lösen. Aber auch in der Verfügbarkeit ist das 4093 wahrscheinlich im Vorteil. Ein 4093 bekomme ich immer von irgendwo her, aber wenn beim DRV103 steht, nicht auf Lager, Lieferzeit 46 Wochen

, dann kann es schon mal eng werden.

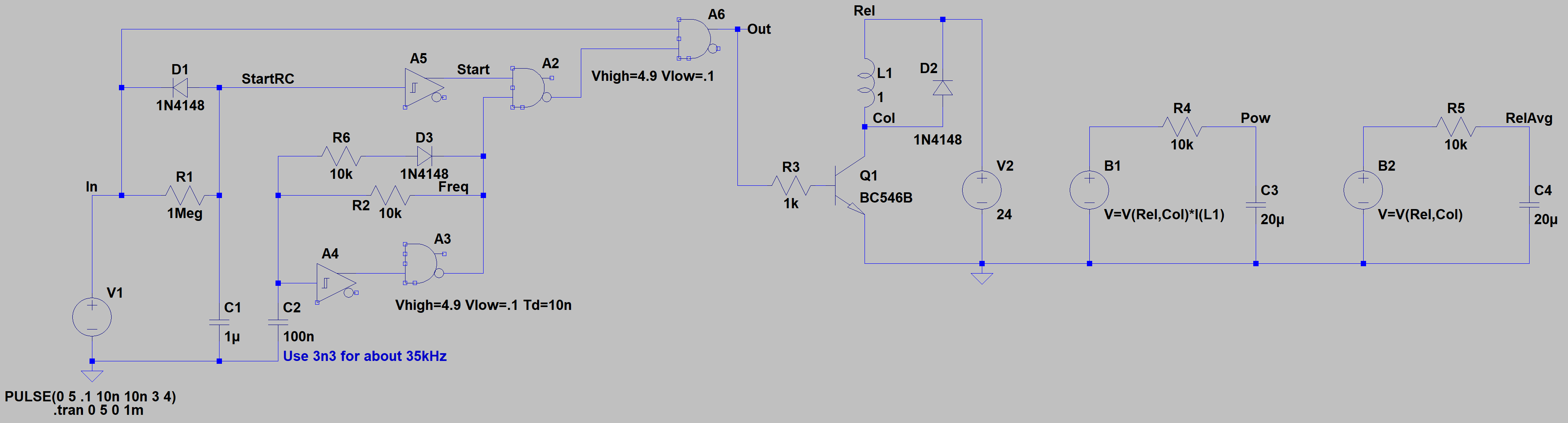

Die eigentliche Stromsparschaltung ist etwa die linke Hälfte des Schaltplans, der Rest zeigt das Relais und Hilfsmittel zur Messung der Spulenspannung und ‑Leistung.

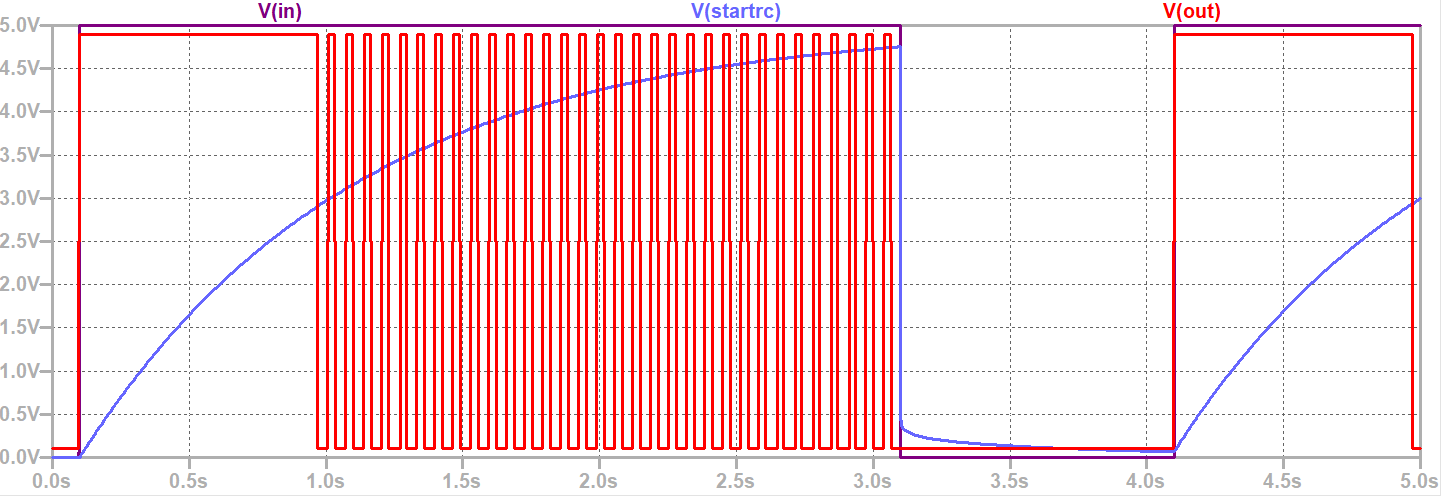

R1 und C1 sorgen für die Zeit des Anzugimpulses, der durch A5 und A2 (tatsächlich nur ein Gatter des 4093, A5 ist nur nötig, weil es in LTspice kein NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen gibt) digitalisiert wird.

Die Schaltung um A3 und A4 (ebenfalls nur ein Gatter) erzeugt die Taktfrequenz für die PWM, die mittels D3 und R6 nach belieben auch weniger als 50 % Tastverhältnis haben kann. In der gezeigten Konfiguration liefert es etwa 40 %.

A6 schließlich (das zwei Gatter des 4093 benötigt, da wir das NAND-Signal nochmal invertieren müssen) fügt beides zusammen.

Die Taktfrequenz muss so hoch sein, dass der Spulenstrom nicht auf 0 sinken kann. Nur dann können wir die Spulenleistung vierteln (oder auch noch weiter herabsenken).

In meiner Simulation ist C2 dafür viel zu groß, aber er erhöht damit erheblich die Simulationsgeschwindigkeit und ist zur Veranschaulichung besser geeignet. Tatsächlich sollte C2 etwa 4,7 nF sein, um den Strom durch die Spule nicht auf 0 sinken zu lassen und keine hörbaren Störungen zu erzeugen.

In meiner Simulation ist C2 dafür viel zu groß, aber er erhöht damit erheblich die Simulationsgeschwindigkeit und ist zur Veranschaulichung besser geeignet. Tatsächlich sollte C2 etwa 4,7 nF sein, um den Strom durch die Spule nicht auf 0 sinken zu lassen und keine hörbaren Störungen zu erzeugen.

Der tatsächliche Wert müsste in der Realität überprüft werden, da wir hier nur mit behavioral Models

arbeiten, die nur ungefähr einem echten 4093 entsprechen. Gleiches gilt für die Dauer des Anzugsimpulses. Dieser ist hier mit etwa einer Sekunde ziemlich lang, aber in einer Sekunde entsteht auch noch nicht viel Verlustwärme. Aber es ist sichergestellt, das jedes beliebige Relais auch vollständig angezogen ist. Wenn nötig bzw. gewünscht kann man ihn durch Verkleinerung von C1 natürlich auch verkürzen.

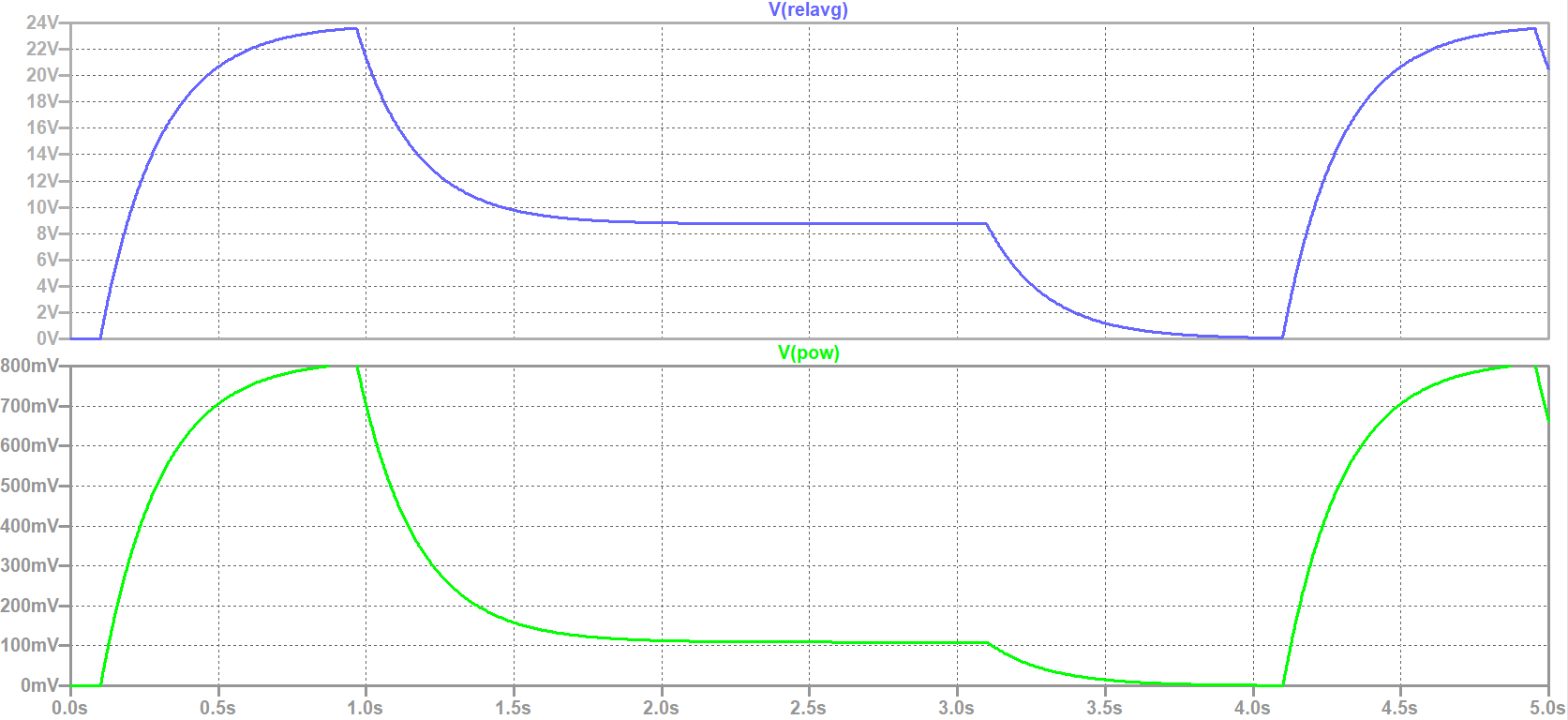

Natürlich funktioniert die Simulation auch mit 4,7 nF aber sie dauert erheblich länger (dann reden wir schon über Minuten!). Aber man kann dann auch die tatsächliche Spulenleistung (VPow, 1 V≙1 W) und der effektiven Spulenspannung (VRelAvg) aus der Simulation ablesen. Für die finale Simulation sollten Sie sich diese Zeit allerdings gönnen!

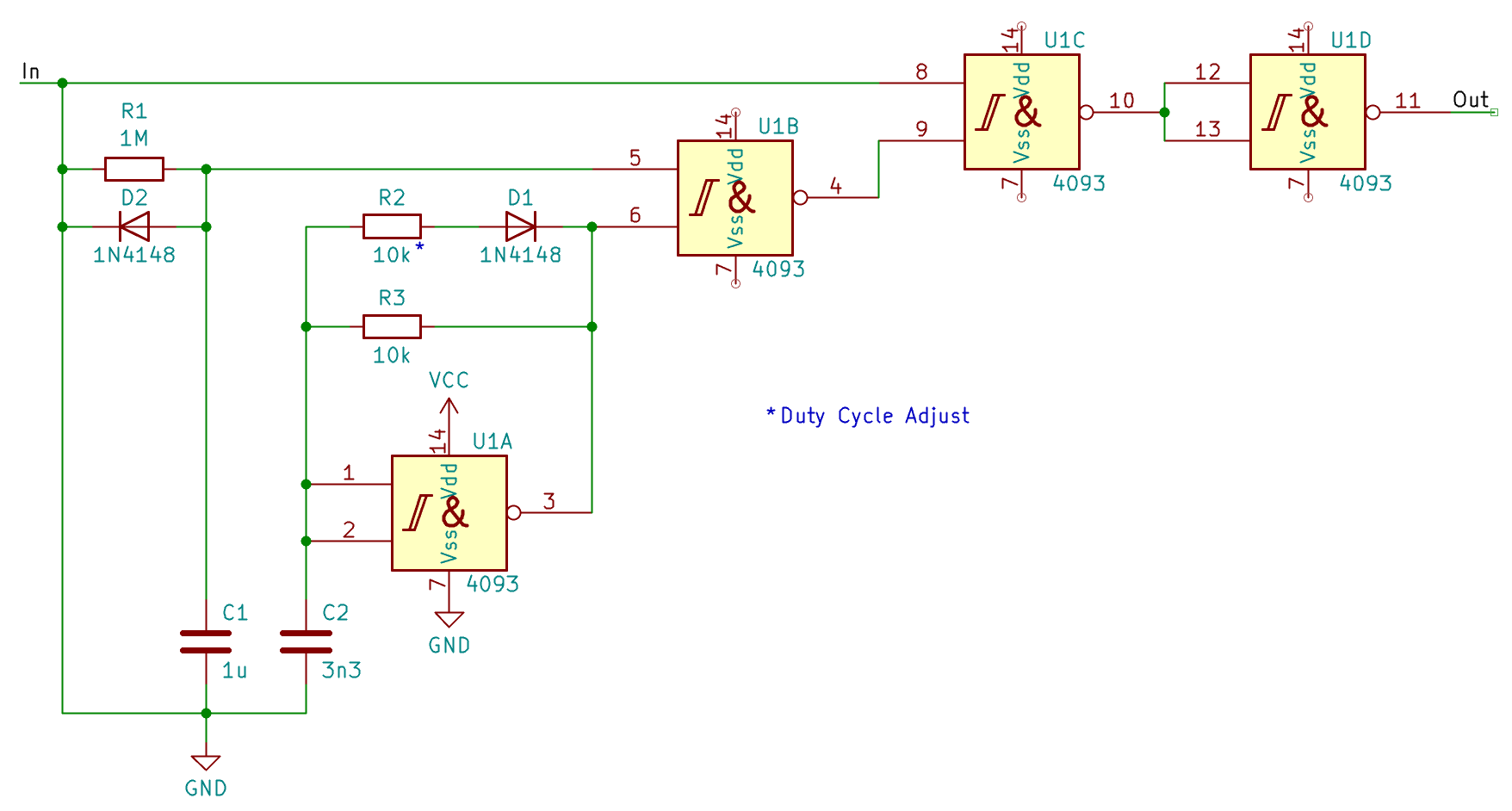

Übertragen auf die vier NAND-Schmitt-Trigger eines 4093 (oder auch eines 74xx132) sieht die Schaltung aus wie hier dargestellt. Die Schmitt-Trigger-Eingänge sind wichtig da wir an den zwei RC-Gliedern mit analogen Signalen arbeiten. Ich muss betonen, ich habe die Schaltung bisher nur simuliert und tatsächlich nie aufgebaut.

Übertragen auf die vier NAND-Schmitt-Trigger eines 4093 (oder auch eines 74xx132) sieht die Schaltung aus wie hier dargestellt. Die Schmitt-Trigger-Eingänge sind wichtig da wir an den zwei RC-Gliedern mit analogen Signalen arbeiten. Ich muss betonen, ich habe die Schaltung bisher nur simuliert und tatsächlich nie aufgebaut.

In meinem Fall hatte ich vier Relais mit jeweils 800 mW Spulenleistung in einem relativ kleinen Gehäuse. Das sind 3,2 W, welche die Gehäuse-Innentemperatur um fast 30 °C (gemessen) anheben konnten. Bei 50 °C Umgebungstemperatur wären wir hier bereits bei 80 °C! Im Hinblick auf die maximale Sperrschicht-Temperatur von 150 °C mag das noch nicht kritisch sein, aber irgendwann schmilzt einfach das Gehäuse!

Mit dieser Schaltung könnte man die Leistung etwa achteln und der Temperaturanstieg bliebe wohl deutlich unter 5 °C (bisher nicht überprüft) und das Relais bliebe trotzdem sicher angezogen. Im Bild sehen Sie die abgesenkte Spulenspannung und entsprechend auch die Verlustleistung (1 mV an Pow≙1 mW), die grob bei etwa einem Achtel liegt.

Mit dieser Schaltung könnte man die Leistung etwa achteln und der Temperaturanstieg bliebe wohl deutlich unter 5 °C (bisher nicht überprüft) und das Relais bliebe trotzdem sicher angezogen. Im Bild sehen Sie die abgesenkte Spulenspannung und entsprechend auch die Verlustleistung (1 mV an Pow≙1 mW), die grob bei etwa einem Achtel liegt.

Die PWM-Frequenz muss im kHz-Bereich liegen (der Strom durch die Spule darf nicht auf 0 sinken) denn sonst wird die Verlustleistung nur mit DC multipliziert (das Relais schaltet einfach nur an und aus) und nicht mit DC²!

Empfehlenswert ist hier eher eine Frequenz von deutlich über 20 kHz um hörbare Geräusche zu eliminieren. Im industriellen Umfeld mag dies manchmal auch keine Rolle spielen, egal ob's pfeift, Hauptsache es funktioniert...

Die EMV sollte in diesem Bereich durchaus beherrschbar sein da schnelle Stromänderungen in Pfaden mit hoher Induktivität (der Relais-Spule) nicht möglich sind. Q1 sollte allerdings niederimpedant angebunden sein (der Kollektor nahe am Relais und den Emitter direkt in die Groundplane), da hier durchaus steile Stromspitzen auftreten. Gleiches gilt für die Freilaufdiode, sie sollte möglichst nah am Relais sein, da sie den Strom abwechselnd und steilflankig vom Transistor übernimmt.

Dies ist nur eine Simulation. Ich habe diese Schaltung nie in der Realität aufgebaut. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung. Speziell in Umgebungen mit starker Vibration oder hohen G-Kräften kann das Relais möglicherweise abfallen während es am Labortisch angezogen bleibt. Testen Sie die Schaltung immer auch in der Realität!